El mapa oculto del suicidio en México

Sep 07, 2025

“Un estudio nacional revela que crecer con cuatro o más adversidades en la infancia multiplica el riesgo de intentar quitarse la vida. Nuevo León encabeza la lista.”

📌 Snippet TL;DR optimizado

El Día Mundial de la Prevención del Suicidio se conmemora cada 10 de septiembre para concienciar y salvar vidas. En México, un estudio nacional de ACEs (experiencias adversas en la infancia) muestra que crecer con cuatro o más adversidades multiplica el riesgo de suicidio en la adultez. La prevención empieza protegiendo la niñez.

Cada 10 de septiembre, el mundo vuelve la mirada a un problema que, aunque silencioso, atraviesa a millones de familias: el suicidio. No se trata solo de cifras; detrás de cada número hay historias truncadas, relaciones interrumpidas, proyectos de vida que no llegaron a desplegarse. En México, este desafío de salud pública adquiere un matiz particular cuando lo observamos a través de una lente distinta: la ciencia de las experiencias adversas en la infancia, conocidas como ACEs por sus siglas en inglés.

Durante años, la prevención del suicidio se centró en factores inmediatos como la depresión, el consumo de sustancias o la falta de acceso a servicios de salud mental. Sin embargo, investigaciones recientes en epidemiología y neurociencias han demostrado algo más profundo: lo que ocurre en la niñez deja huellas que, décadas después, se traducen en riesgo vital. Maltrato, negligencia, violencia doméstica o la separación de los padres no son solo recuerdos dolorosos; son factores acumulativos que aumentan de manera significativa la probabilidad de que un adulto considere acabar con su vida.

El Estudio ACE México (2021–2022), con más de 13,000 participantes en todo el país, confirma lo que la evidencia internacional ya había advertido: mientras más adversidad se acumula en los primeros años de vida, mayor es el riesgo de presentar conductas suicidas en la edad adulta. Este hallazgo obliga a replantear nuestras estrategias de prevención. Si bien es indispensable atender la crisis cuando aparece, la verdadera tarea es adelantarse al sufrimiento: reducir la exposición a experiencias adversas desde la infancia.

El Día Mundial de la Prevención del Suicidio nos invita entonces a ir más allá de la urgencia del presente. Nos pide mirar hacia atrás, a la raíz. Porque la prevención, en gran medida, no comienza en la adolescencia ni en la adultez, sino en la protección de los niños, en la construcción de hogares seguros, en la creación de entornos comunitarios donde la violencia no sea la norma. Y en México, el mapa de las ACEs revela no solo los estados donde la adversidad se concentra, sino también la oportunidad de enfocar recursos allí donde más vidas pueden salvarse.

La ciencia ACEs y su vínculo con el suicidio

La historia de las ACEs comenzó en los años noventa, cuando Vincent Felitti y Robert Anda publicaron un estudio pionero con más de 17,000 participantes en Estados Unidos. El hallazgo fue tan contundente como incómodo: mientras más experiencias adversas acumulaba una persona en su infancia —abuso, negligencia, violencia, pérdida de un padre o madre—, mayor era la probabilidad de desarrollar depresión, adicciones, enfermedades crónicas… y también de intentar suicidarse.

Lo revolucionario de esa investigación fue que no se limitó a estudiar un síntoma aislado. Lo que mostró fue un patrón acumulativo: un solo evento adverso podía dejar una marca, pero cuatro o más multiplicaban el riesgo de manera dramática. En otras palabras, la adversidad temprana no es solo un episodio triste en la biografía, sino un factor epidemiológico que predice sufrimiento a lo largo de la vida.

Desde entonces, más de dos décadas de estudios han replicado esos resultados en distintos países y culturas. La evidencia es consistente: las ACEs afectan la arquitectura del cerebro, modifican la respuesta del sistema de estrés, alteran la regulación emocional y debilitan los vínculos sociales. Todos estos caminos convergen en un punto vulnerable: el aumento de la ideación suicida.

En México, el Estudio ACE 2021–2022 confirma esta relación en nuestra propia población. No estamos frente a un problema importado ni a un concepto extranjero sin pertinencia cultural. Los datos nacionales muestran que los adultos con cuatro o más ACEs tienen un riesgo mucho mayor de haber pensado en el suicidio, comparado con aquellos que crecieron en entornos más seguros. Y este patrón se repite en todos los estados, aunque con intensidades distintas.

Entender este vínculo cambia el enfoque de la prevención. No basta con reforzar las líneas de ayuda o aumentar los psiquiatras en hospitales —medidas importantes, pero reactivas—. La verdadera prevención está en reducir la carga de adversidad en la niñez: apoyar a familias vulnerables, detectar violencia temprana, acompañar a los niños que atraviesan duelos o separaciones, fortalecer redes comunitarias. Porque cada ACE que se previene no solo alivia un presente, también disminuye la probabilidad de un intento suicida décadas más tarde.

El estudio en México y los datos nacionales

Entre 2021 y 2022, el Instituto Newmabn aplicó en México el cuestionario ACE a una muestra representativa de 13,781 adultos de todo el país. El levantamiento se realizó de manera digital, en plena pandemia de COVID-19, utilizando plataformas de muestreo que garantizaron la inclusión de diferentes grupos por sexo, edad, nivel socioeconómico y región geográfica.

El objetivo era claro: conocer la prevalencia de las diez categorías clásicas de experiencias adversas en la infancia —maltrato físico, emocional y sexual; negligencia; violencia doméstica; separación o divorcio de los padres; problemas de adicciones, enfermedad mental o encarcelamiento en el hogar.

Los resultados confirmaron lo que muchos clínicos intuían, pero hasta ahora no se había medido a gran escala en la población mexicana: las ACEs son altamente frecuentes. Una proporción significativa de adultos reportó al menos una experiencia adversa, y un porcentaje nada despreciable acumuló cuatro o más, entrando en la categoría de mayor riesgo para su salud mental y física.

Lo más revelador fue que esta carga de adversidad no se distribuye de manera uniforme en el país. Hay estados donde la proporción de adultos con ≥4 ACEs es mucho más alta que en otros, lo que genera un mapa desigual de vulnerabilidad. Identificar esos focos rojos no es un simple ejercicio académico: significa poder dirigir recursos y programas de prevención hacia las regiones donde más impacto podrían tener.

En términos de salud pública, este tipo de información ofrece una brújula. Así como en epidemiología se rastrean brotes de enfermedades infecciosas para contenerlos, en el campo del suicidio la ciencia ACE nos permite reconocer que la “infección” es la adversidad infantil. Y que donde hay más acumulación, también hay más riesgo de desenlaces fatales.

Nuevo León: el estado con mayor probabilidad de adversidad infantil vinculada al riesgo suicida

El análisis de la muestra nacional (n = 13,781) revela que Nuevo León encabeza la lista de entidades con mayor concentración de personas que acumularon cuatro o más experiencias adversas en la infancia. Esta categoría es la que, según la evidencia epidemiológica internacional, se asocia con un incremento significativo en conductas suicidas en la adultez.

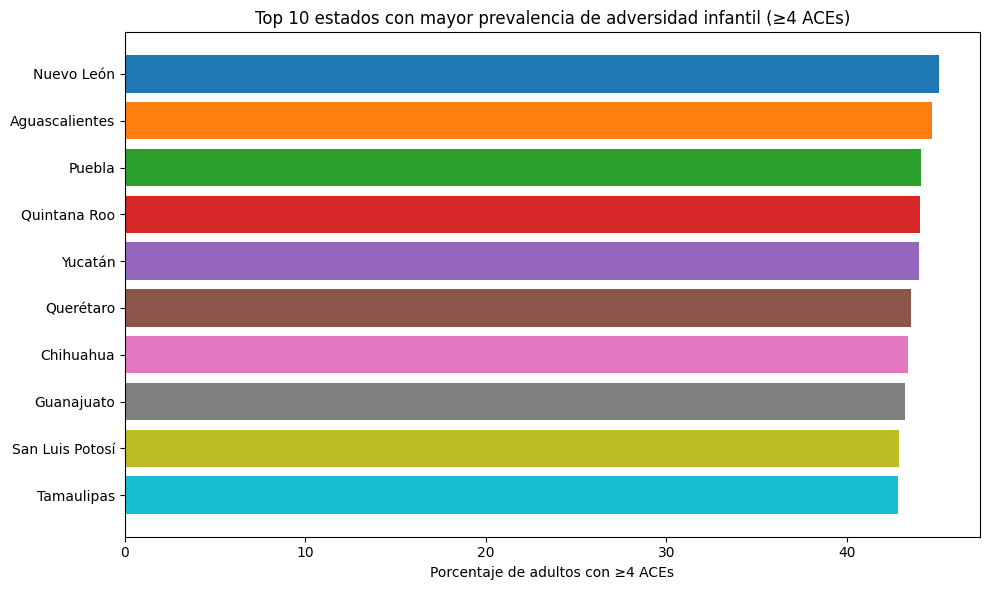

Top 10 estados con mayor prevalencia de ≥4 ACEs

| Ranking | Estado | % de personas con ≥4 ACEs |

|---|---|---|

| 1 | Nuevo León | 45.1% |

| 2 | Aguascalientes | 44.7% |

| 3 | Puebla | 44.1% |

| 4 | Quintana Roo | 44.1% |

| 5 | Yucatán | 44.0% |

| 6 | Querétaro | 43.5% |

| 7 | Chihuahua | 43.4% |

| 8 | Guanajuato | 43.2% |

| 9 | San Luis Potosí | 42.9% |

| 10 | Tamaulipas | 42.8% |

Diversos estudios internacionales han establecido que tener ≥4 ACEs multiplica entre 6 y 12 veces el riesgo de intento suicida (Felitti et al., 1998; CDC, 2024).

El riesgo atribuible poblacional te permite estimar qué porcentaje del riesgo total de suicidio en la población se podría prevenir si se eliminaran las ACEs.

El resultado:

El 78.3% del riesgo de intento suicida en la población adulta de Nuevo León podría ser atribuido a haber tenido 4 o más ACEs.

Estos resultados no significan que el suicidio “ocurra más” en Nuevo León por simple estadística de mortalidad, sino que la carga atribuible de riesgo asociada a la adversidad infantil es más alta en su población. En términos de salud pública, esto implica que invertir en programas de detección temprana, fortalecimiento familiar y prevención de la violencia en este estado tendría un impacto proporcionalmente mayor en la reducción de suicidios futuros.

Nuevo León es el Estado donde mayor probabilidad hay de Intentar Suicidarse, Tener Depresión Severa consumir sustancias, y tener disfunción relacional y médicas crónicas.

Más del 45% de la población adulta en Nuevo León ha vivido cuatro o más ACEs, lo que eleva dramáticamente el riesgo que la media nacional.

Este resultado no significa que todos los casos de suicidio se deban a ACEs, pero sí indica que casi 8 de cada 10 casos podrían tener origen en experiencias adversas infantiles prevenibles. Por tanto:

-

Nuevo León debe considerarse un estado prioritario en políticas de prevención del suicidio.

-

Invertir en prevención de ACEs, detección temprana, y atención psicotraumatológica puede reducir drásticamente la carga de enfermedad mental y muerte por suicidio en la región.

El mensaje epidemiológico es claro: si logramos reducir el número de niños que acumulan cuatro o más ACEs, reduciremos en consecuencia el número de adultos que llegarán a considerar el suicidio como una salida. En otras palabras, cada política pública, programa escolar o iniciativa comunitaria que proteja a la infancia no solo mejora la calidad de vida en el presente, sino que literalmente salva vidas en el futuro.

Lo que el mundo ya aprendió: ejemplos de prevención basados en ACEs

La ciencia ACEs no se ha quedado en el papel. En distintos países, los hallazgos sobre la relación entre adversidad infantil y suicidio han sido la base para transformar políticas públicas y estrategias comunitarias. Los resultados muestran que cuando se protege a los niños desde el inicio, las curvas de mortalidad por suicidio y otras condiciones asociadas comienzan a descender.

En Escocia, por ejemplo, el gobierno adoptó desde hace más de una década un enfoque nacional de “trauma-informed care”. Esto implicó capacitar a maestros, médicos, policías y trabajadores sociales en la detección temprana de adversidad infantil. Las escuelas empezaron a incorporar programas de regulación emocional y seguridad psicológica, y los servicios de salud integraron preguntas ACE en las evaluaciones de rutina. El resultado fue un cambio cultural: el suicidio dejó de verse solo como un tema de salud mental aislado, y pasó a entenderse como una consecuencia prevenible de condiciones sociales y familiares.

En Australia, varias comunidades indígenas implementaron programas de resiliencia basados en ACEs. La clave fue combinar el conocimiento científico con prácticas culturales propias, fortaleciendo identidad, pertenencia y redes de apoyo. Al reconocer el peso de la adversidad intergeneracional —pérdida de tierras, violencia, pobreza—, los programas no solo atendieron la crisis del suicidio juvenil, sino que devolvieron un sentido de futuro a comunidades enteras.

En Estados Unidos, múltiples estados han creado sistemas de vigilancia epidemiológica basados en ACEs. Los datos permiten identificar qué condados tienen mayor prevalencia de adversidad y dirigir allí recursos de prevención. Programas como Safe, Stable, Nurturing Relationships han mostrado que reducir factores de riesgo en los primeros años disminuye de manera directa la incidencia de intentos suicidas en la adolescencia.

Estos ejemplos tienen un mensaje común: la prevención del suicidio empieza en la infancia. No se trata solo de tener más psiquiatras o más líneas telefónicas —aunque son recursos vitales—, sino de invertir en hogares seguros, comunidades solidarias y políticas que rompan el ciclo de adversidad. La evidencia demuestra que cuando un país se atreve a dar ese paso, el impacto es real y medible.

México: Recomendaciones y oportunidades de acción

Si los datos nos muestran que estados como Nuevo León, Aguascalientes, Puebla o Quintana Roo concentran la mayor proporción de personas con cuatro o más ACEs, la pregunta obligada es: ¿qué podemos hacer con esa información? La respuesta no está solo en la clínica ni únicamente en el sector salud; es un desafío que involucra a todo el tejido social y político del país.

1. Invertir en la infancia como prioridad nacional.

La prevención del suicidio no comienza en los hospitales, sino en los hogares y escuelas. Programas de apoyo a la crianza, capacitación parental y acompañamiento en situaciones de divorcio o violencia pueden reducir de forma directa la exposición a ACEs. Esto requiere presupuesto, pero sobre todo voluntad de considerar la protección de la niñez como una política de Estado.

2. Escuelas como espacios seguros.

El sistema educativo puede convertirse en la primera línea de detección. Capacitar a docentes para identificar señales de adversidad, ofrecer servicios de consejería escolar y fomentar programas de regulación emocional son estrategias que han mostrado impacto en otros países. En México, donde millones de niños pasan la mayor parte del día en las aulas, este es un frente de acción ineludible.

3. Servicios de salud con lentes de trauma.

Los hospitales y clínicas deben incorporar preguntas ACE en la atención primaria. Con ello, médicos y psicólogos pueden identificar adultos que arrastran altos niveles de adversidad y ofrecer rutas de apoyo antes de que las crisis suicidas aparezcan. Esto no significa etiquetar, sino abrir la puerta a un cuidado más humano y contextual.

4. Focalizar políticas en los estados con mayor riesgo.

El mapa ACE nos permite actuar con precisión. Nuevo León y los otros estados en el top 10 no deberían verse como “etiquetas de fracaso”, sino como zonas prioritarias para programas piloto de prevención del suicidio basados en la reducción de adversidad. La lógica es simple: si invertimos donde la carga de ACEs es más alta, el retorno en vidas salvadas será mayor.

5. Construir una narrativa cultural.

Más allá de las políticas, México necesita un cambio de conversación. El suicidio suele estar rodeado de silencio y estigma; las ACEs, de vergüenza y culpa. Hablar de ellas en voz alta, reconocer que no son fallas individuales sino condiciones sociales prevenibles, puede abrir caminos de solidaridad y acción colectiva.

En síntesis, la evidencia nos deja un mensaje claro: cada ACE prevenido es un paso hacia un México con menos suicidios. La oportunidad está frente a nosotros: convertir la ciencia en estrategia y el dolor en prevención.

El Estudio Completo de Adversidad Infantil en México, se presentará durante el Congreso Newman www.newman.institute/congreso

Preguntas frecuentes: Día Mundial de la Prevención del Suicidio y ACEs

¿Qué es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio y cuándo se celebra?

Se conmemora cada 10 de septiembre, impulsado por la IASP y la OMS, para sensibilizar, reducir el estigma y promover acciones concretas que salvan vidas.

¿Qué son las ACEs y cómo se relacionan con el suicidio?

Las ACEs son experiencias adversas en la infancia (abuso, negligencia y disfunciones familiares). Acumular ≥4 ACEs multiplica (≈5–12x) el riesgo de intento suicida en la adultez, según la evidencia internacional.

¿Qué estados de México presentan mayor adversidad infantil según el Estudio ACEs 2021–2022?

El análisis nacional identifica a Nuevo León, Aguascalientes, Puebla, Quintana Roo y Yucatán entre las entidades con mayor proporción de adultos que reportaron ≥4 ACEs.

¿Por qué la prevención del suicidio debe empezar en la infancia?

Porque prevenir ACEs reduce directamente el riesgo futuro. Apoyo familiar, detección temprana de violencia y educación emocional en escuelas son inversiones de alto impacto.

¿Qué puede hacer México para aplicar la ciencia ACEs en prevención?

Implementar programas piloto en estados prioritarios, capacitar a docentes y personal de salud en enfoque informado en trauma, y asegurar entornos protectores para la niñez.

Sobre el Instituto Newman

El Instituto Newman de Psicotraumatología y Neurociencias, con sede en México y proyección internacional, se ha consolidado como un referente académico y clínico en el estudio del trauma psicológico y la salud mental. A través de investigaciones pioneras como el Estudio ACE México (2021–2022), con una muestra de más de 13 mil participantes, el Instituto ha generado la primera radiografía nacional de la adversidad infantil y su impacto en la salud pública.

Sus programas de formación han capacitado a mas de 8 mil profesionales de la Salud Mental, congresos internacionales y colaboraciones con expertos a nivel mundial lo colocan a la vanguardia en la construcción de políticas basadas en evidencia y en la creación de herramientas innovadoras para profesionales de la salud mental en América Latina y Europa.

Contacto prensa: [email protected]

Inscríbete al Congreso Newman 2025